生成AIで宿題はOK?禁止?──正しく使うための親向け注意ガイド

最終更新日:2025年9月21日

本記事のご利用にあたって

本記事は、AIで宿題などの学習を補助する目的で活用するための一般的な情報を提供しています。最終的な可否や提出ルールは学校・担当教員の方針が優先されます。

- 学校規定の遵守:AI利用が許可されている範囲を事前に確認してください。

- 著作権・出典表示:引用・参考にした資料やAI利用の有無は、指示に従い明記してください。

- 個人情報の保護:氏名・住所・顔写真などの個人情報はAIに入力しないでください。

- 正確性について:AIの回答には誤り(ハルシネーション)が含まれる場合があります。複数資料で検証のうえ、ご自身の判断でご利用ください。

記載内容は執筆時点の情報に基づきます。最新の方針・仕様は公式情報をご確認ください。

この記事でわかること

- AIを宿題に使うときのOKラインとNGライン

- ジャンル別に見る「作文・自由研究・英作文・数学」活用のコツ

- AI活用のリスクと学校ルールの注意点

- 正しく使うための実用的なプロンプト例

はじめに:AIを宿題に活用するのは絶対に悪?

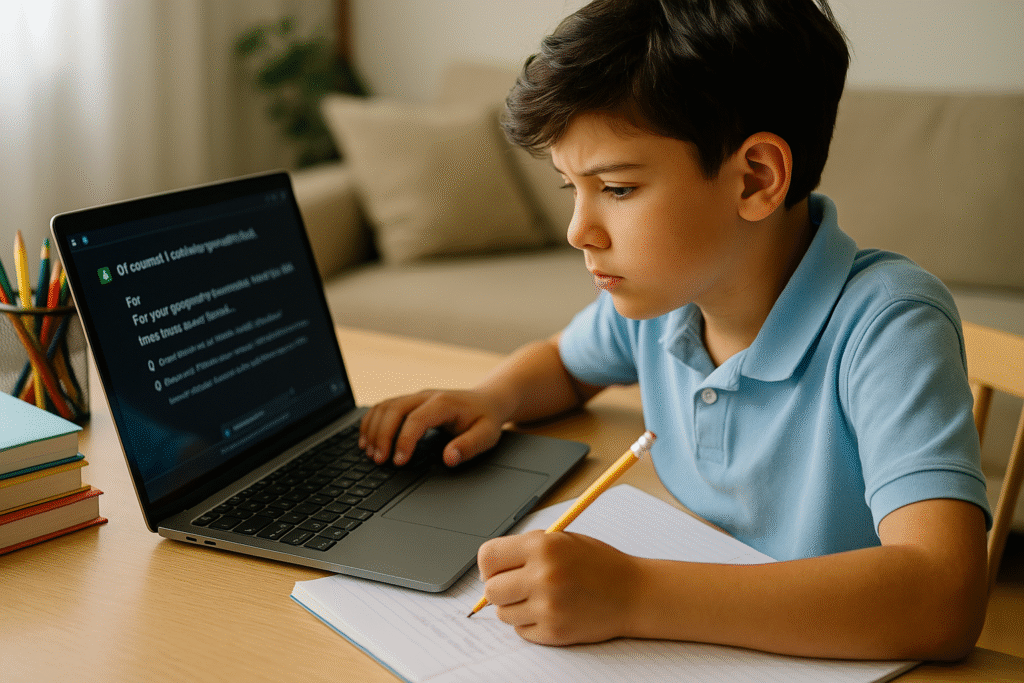

最近、学校の宿題をこっそりChatGPTなどの生成AIに任せてしまう子どもが増えています。

「AIに作文を書かせてもいいの?」「先生にバレないの?」といった疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。

結論から言えば──AIをそのまま“ズル”に使うのはNG。

でも、正しく補助的に使えば、AIは宿題の理解を深める強力な学習ツールになります。

本記事では、「宿題 × AI」の現実と線引きをわかりやすく整理し、子ども・親・先生それぞれにとって役立つ情報をまとめます。

生成AIとは?宿題に使うときの基本理解

ChatGPTやClaudeなどに代表される生成AIは、人間の指示に応じて文章や画像、アイデアを作り出す技術です。

一見便利ですが、誤った情報(ハルシネーション)を出すリスクや、偏見を含んだ回答も存在します。

つまり、宿題に使うときは「AIの答え=正解」ではなく、参考資料のひとつとして扱う必要があります。

宿題ジャンル別:AI活用のOKとNGの線引き

“AI=ズル”ではなく、正しく補助として使えば学びは深まります。

ジャンルごとのOKライン/NGラインを先に明確化します。

作文

- 構成メモや見出し案の提案をもらう

- 言い回しの言い換え候補を出してもらう

- 本文を丸ごと生成して提出

- 自分の体験が入っていない“借り物の感想”

自由研究

- テーマ候補や仮説を整理する

- 観察・実験の方法や記録フォーマットを相談する

- 実験結果の捏造や“ありそうなデータ”の生成

- 実施していない観察記録の作成

英作文

- 自作英文の添削と理由説明

- 同じ意味で難易度の異なる言い換え

- 課題文の全文自動生成をそのまま提出

- レベル不相応な難語だらけの英文を“自分の表現”として提出

レポート

- アウトラインと論点の洗い出し

- 資料のあたり(本・公的サイト)の提案

- 本文の丸ごと生成・コピペ提出

- 出典不明の主張を事実のように記載

数学

- 解法の手順だけを番号でガイド

- つまずき箇所に応じたヒントを段階的に

- 答え・途中式の丸写し

- 数式の誤りを未検証のまま採用

※最終的には各学校・先生の方針に従ってください。AIの利用有無や範囲は、課題指示に明記される場合があります。

実用Tips:AIを宿題に正しく活かす方法

“丸投げ”を避け、理解が深まるように使うための実践ハンドブックです。

① プロンプトの基本式

② 良い/悪いプロンプトの見分け方

- 「小6理科。月の満ち欠けを図を使わず言葉だけで説明。150字、難語は使わない。」

- 「英検3級。次の英文を簡単に言い換え、変更理由を日本語で3点。」

- 「自由研究。『水のろ過』の仮説と安全注意を箇条書きで。」

- 「宿題ぜんぶやって。今すぐ。」

- 「作文800字で完璧に。出典や理由はいらない。」

- 「自由研究の結果をテキトーにでっち上げて。」

③ ハルシネーション(でたらめ生成)対策:2段階チェック

- 事実確認:公的機関・教科書・信頼サイトで2資料以上クロスチェック

- 自分語・現場語への置き換え:AI文をそのまま使わず、体験・観察・自分の言葉に変換

④ 提出前:申告テンプレ&セルフチェック

本課題では、構成案の作成・言い換え・文法チェックに生成AIを補助的に使用し、本文は本人が執筆しました。出典は本文末に記載しています。

- [ ] 出典が2件以上あり、表記も統一されている

- [ ] AI使用の有無・範囲を一言明記した

- [ ] 自分の体験・観察が本文に入っている

- [ ] 語尾・漢字・単位など細部を見直した

- [ ] 学校のルール(AI利用範囲)に合致している

※「AIの利用可否・範囲」は学校によって異なります。最終判断は各課題の指示に従ってください。

宿題のAI活用におけるリスク回避とルール

AIを宿題に使ううえで、一番大切なのは「どこまでOKか」「何がリスクになるか」をはっきりさせておくことです。

便利だからこそ、ルールや使い方を誤ると大きなトラブルにつながります。

ここでは代表的な3つの視点で整理していきます。

① ハルシネーション対策(事実の誤りを防ぐ)

AIはときどき、もっともらしいけれど事実と異なる情報(=ハルシネーション)を出してしまいます。これを避けるためには「三角検証」が基本です。つまり、教科書・公的機関の資料・百科事典や信頼できるサイトなど、最低3つの独立した情報源で答えを照らし合わせてからAIを宿題に活用すること。さらに「この情報の出典は?」「いつ時点のデータ?」とAIに確認するだけでも精度が大きく変わります。特に歴史や制度の情報は年度が変わると内容が変わるので注意が必要です。

② 学校や先生のルールを確認する

AI活用がそもそも授業や宿題で許されているのかどうかは学校や先生の方針次第です。たとえば「構成案や見出しの相談まではOK」「言い換えや添削は条件付きでOK」「本文を丸ごとAIに任せるのはNG」といった線引きが明示されることもあります。提出前に必ず確認しておくことで、評価対象外になるリスクを防げます。また「AIを使ったことを明記してください」と求められるケースもあるので、レポート末尾に「構成案の作成にAIを利用しました。本文は自分で執筆しました」と書き添えるだけで安心です。

③ 「バレるか問題」とリスクの現実

「AIで書いた宿題の文章はバレるの?」と気にする人も多いでしょう。実際には、AI検出ツールが使われる場合もありますし、文体の急な変化や事実誤り、出典の欠如から疑われるケースもあります。仮に検出されなくても、学校のルールで禁止されていれば違反とみなされます。特に丸写しは“学則違反”として扱われる可能性が高いです。さらに、引用元が不明な画像や文章を無断で使うと著作権問題に発展するリスクもあります。大切なのは「自分の言葉に置き換えること」と「出典をきちんと示すこと」です。

→ まとめると、AIを宿題に使うときは

- 情報の正しさを複数ソースで検証する

- 学校・先生のルールを事前に確認する

- 丸写しは避け、出典を必ず明記する

この3つを押さえておけば、大きなトラブルを防ぎながら安心して授業や宿題でAIを活用できます。

まとめ:AI×宿題は本人の使い方次第

AIは宿題を代行するためのズル道具ではなく、学びを広げる補助ツールです。

作文なら構成のヒント、自由研究ならテーマ選び──正しい活用法を守れば、子どもたちの学習はむしろ豊かになります。

今回の、AI×宿題のテーマから大人が学べることはたくさんあります。

最後に大切なのは、「どこまでが自分の力で、どこからAIの補助なのか」を意識すること。

それを考えること自体が、これからの時代に必要なAIリテラシーだといえるでしょう。

この記事を書いた人

AI活用アドバイザー/青山学院大学 経営学部

「AI時代の“本当に役立つ”一次情報を、現場目線で。

公式発表・実体験・専門家インタビューをもとに、

信頼性のある最新AI情報・ニュースのみを厳選して取り上げます。

誤情報・煽りや偏見を排し、

信頼できるAI活用ノウハウと

社会課題の“リアルな今”を発信しています。

・すべての記事は公式リリースや公的情報を確認のうえ執筆

・内容に誤りや古い情報があれば即訂正します。

「AI×社会」の最前線を、ユーザーの実感とともに届ける“みんなのAIメディア”をめざしています。