AIエージェント10億時代へ。孫正義氏の挑発にどう応える?─ あなたのビジネスがAIを止めている理由

専門的な判断や意思決定が必要な場合は、必ず公的機関・専門家等へご相談ください。

この記事でわかること

- AIエージェントとは何か、その特徴と進化

- ソフトバンク孫氏が構想する「AIエージェント10億体」とは

- 中国発のManusによる完全自律AIエージェントの実例

- 日本と海外のAIエージェント活用のギャップ

- これから自分や自社にAIエージェントをどう取り入れるか

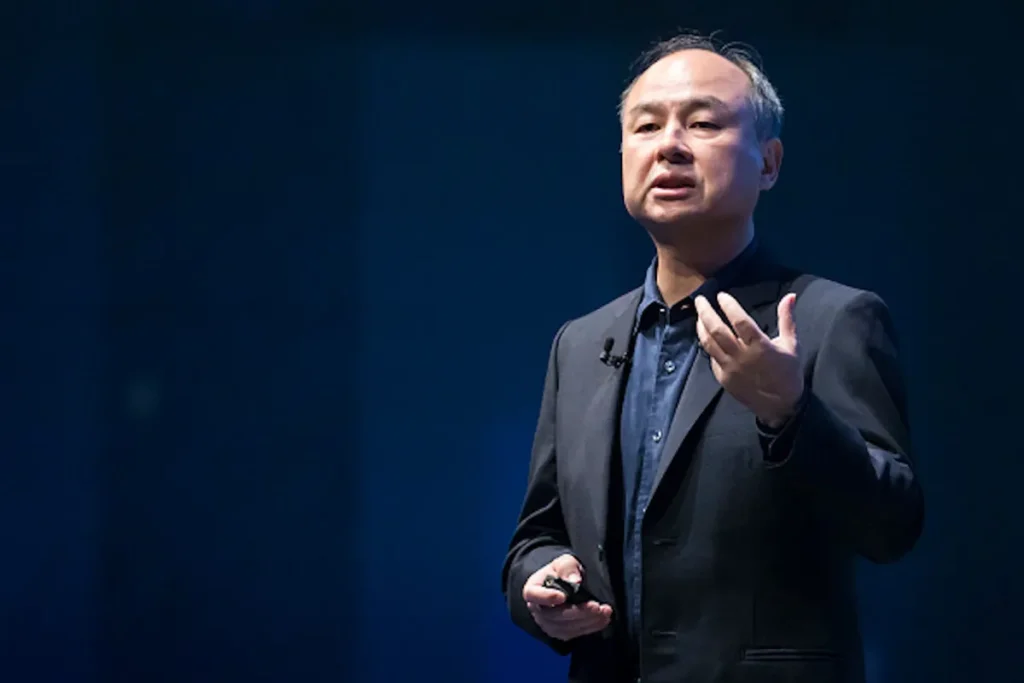

はじめに|孫正義氏が語った「AIの限界じゃない」

2025年7月16日、ソフトバンクグループの孫正義会長が

「AIの限界が見えたという人がいます。僕はそうかな?と思います。AIの限界が見えたのではなく、あなたの理解の限界を超えた。」

と語り、大きな注目を集めました。

さらに孫会長は年内に10億のAIエージェントを稼働させると宣言し、国内でも”AIエージェント”という言葉が一気に広がりつつあります。

LINEヤフーやソフトバンクではすでに社員のAI活用が義務化され、調査や分析、交渉、スケジュール管理といった仕事をAIエージェントが24時間体制で進める未来が現実味を帯びています。

海外では「個人」がAIエージェントを持つ時代へ

一方で、海外では企業レベルにとどまらず、個人レベルでAIエージェントを持ち始める動きが加速しています。

その代表格が、中国Monica社が開発した”Manus(マヌス)”です。

Manusは単なるチャットボットではなく、たとえば「来月旅行を計画して」と依頼すると、

- 旅行先の調査

- 複数プランの作成と提案

- 航空券やホテルの予約

- 最後に持ち物リストや旅程表を自動作成

といったプロセスを、自分で計画して自分で実行するAIエージェントです。

つまり、こちらが細かく手順を指示する必要はなく、Manus自身が「どう動けば目標を達成できるか」を考えて実行してくれます。

Manus公式サイトはこちら:

https://manus.im/

Manusを支える仕組みと進化

AIエージェントManusがこれほど自律的に動ける理由は、

- Claude 3.5やQwenなど複数の大規模言語モデルを組み合わせた頭脳

- 「プランナー」と「実行者」に分かれたAIたちがチームのように連携

- ブラウザ操作、Excel入力、コード実行まで自動化する外部ツール連携

- クラウドで稼働し、PCを閉じてもバックグラウンドで処理を継続

といった最新技術が詰め込まれているからです。

実際、AI性能の指標であるGAIAベンチマークでは、

ManusはOpenAIのDeep Researchより高スコア(86.5% vs 74.3%)を記録しています。

日本と海外のAIエージェント活用、その決定的な差

こうした例を見ていると、同じAIエージェントでも日本と海外での使われ方には大きな違いがあることに気づきます。

| ソフトバンク(日本) | Manus(中国) |

|---|---|

| 社内業務向けにAIエージェント10億体を構想 | 個人でも完全自律AIエージェントを持てる |

| 人が指示した作業をAIが効率化 | AIが目標から計画・実行まで自分で進める |

| トップダウン型で義務化が中心 | スタートアップが軽量に個人普及を加速 |

ソフトバンクは確かにスケール感は圧倒的ですが、それはまだ企業内の話です。

海外では既に個人単位でAIエージェントがビジネスや日常を回すフェーズに入っているのです。

これからのAIエージェント、あなたはどう向き合いますか?

私自身もサイト運営やマーケティング分析でAIを活用していますが、

こうして世界の動きを見ると「もっと積極的にAIエージェントに任せていくべきだ」と痛感します。

孫さんの言う「AIの限界じゃない、あなたの理解の限界だ」は、

自分のビジネスや生活にもまさに当てはまる言葉でした。

これからは中小企業や個人でも、「まずは1体、自分専用のAIエージェントを持つ」

そんな時代が普通になっていくはずです。

まとめ|AIエージェントの時代にあなたは“まだゼロ”ですか?

AIエージェントの世界はもう遠い未来の話ではありません。

個人レベルで旅行や金融分析、教育、サイト制作をAIが完遂する事例が次々に出ている今、

あなたはまだ、AIエージェントを何も持たずにいますか?

少しでも気になった方は、ぜひ自分のビジネスや生活にAIエージェントを取り入れる方法を探してみてください。

それが未来の当たり前になる前に、一歩先を行く最大のチャンスです。

専門的な判断や意思決定が必要な場合は、必ず公的機関・専門家等へご相談ください。

この記事を書いた人

AI活用アドバイザー/青山学院大学 経営学部

「AI時代の“本当に役立つ”一次情報を、現場目線で。

公式発表・実体験・専門家インタビューをもとに、

信頼性のある最新AI情報・ニュースのみを厳選して取り上げます。

誤情報・煽りや偏見を排し、

信頼できるAI活用ノウハウと

社会課題の“リアルな今”を発信しています。

・すべての記事は公式リリースや公的情報を確認のうえ執筆

・内容に誤りや古い情報があれば即訂正します。

「AI×社会」の最前線を、ユーザーの実感とともに届ける“みんなのAIメディア”をめざしています。