ChatGPT-5を実際に使ってみた──ついに来た“会話力の化け物”

※本記事は筆者自身の実体験に基づいて執筆しています。内容は今後のアップデート等により変化する可能性があります。

- ChatGPT-5の“実際の使用感”を4.1と比較してレポート

- どのような場面で進化を感じたのか──具体チャット例あり

- 「GPT-5は言語モデルの集大成」と言われる理由とは?

- 実体験をもとに、導入すべきユーザーや場面を考察

- 参考記事「ChatGPT-5登場──AIの未来がまた一歩進んだ」からの情報整理も

「ChatGPT-5って、実際どれだけスゴいの?」

そんな疑問を持っていた筆者が、いち早く体験してみました。

OpenAIが2025年8月に正式発表した最新版モデル「GPT-5」は、ChatGPTのWeb版でPlus会員以上に限定提供されており、

まさに“会話力の化け物”という言葉がぴったりの進化を遂げています。

本記事では、実際に触ってみた一次体験をもとに、今どこまで進化しているのか、何ができるのか、そしてどんな可能性があるのかを深掘りしていきます。

ChatGPT-5の基本情報──GPT-4との違いとは?

ChatGPT5は、GPT-4シリーズの後継となる最新モデルで、現時点ではWEB版、アプリ版ともに対応可能となっています。

大きな特徴としては、以下の点が挙げられます:

- コンテキスト保持能力の強化:10往復以上の複雑な会話でも文脈が崩れにくく、長期的な対話に強い

- 命令理解の向上:一文に複数の指示が混ざっていても正確に解釈して対応

- トーンの調整力:カジュアルからビジネスライクまで、文体の自然さが段違い

参考までに、OpenAI公式の発表によると、GPT-5は“Ultra-intuitive communication model”とされており、人間の感情や意図を読み取る力が格段に向上しています。

実際に使ってみた:GPT-4.1との比較から見える進化

今回筆者は、同じ質問をGPT-4.1とGPT-5に投げて比較してみました。

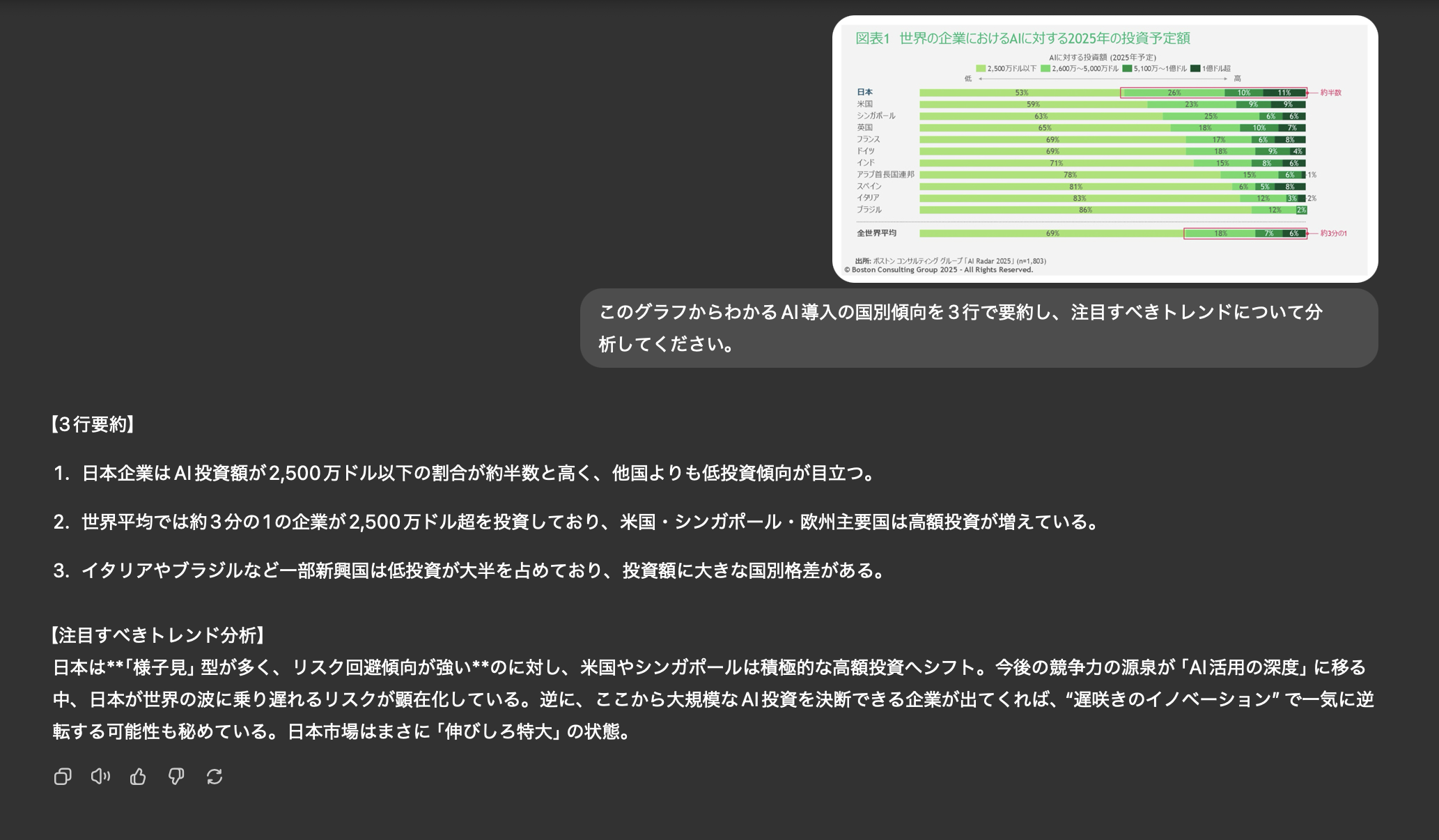

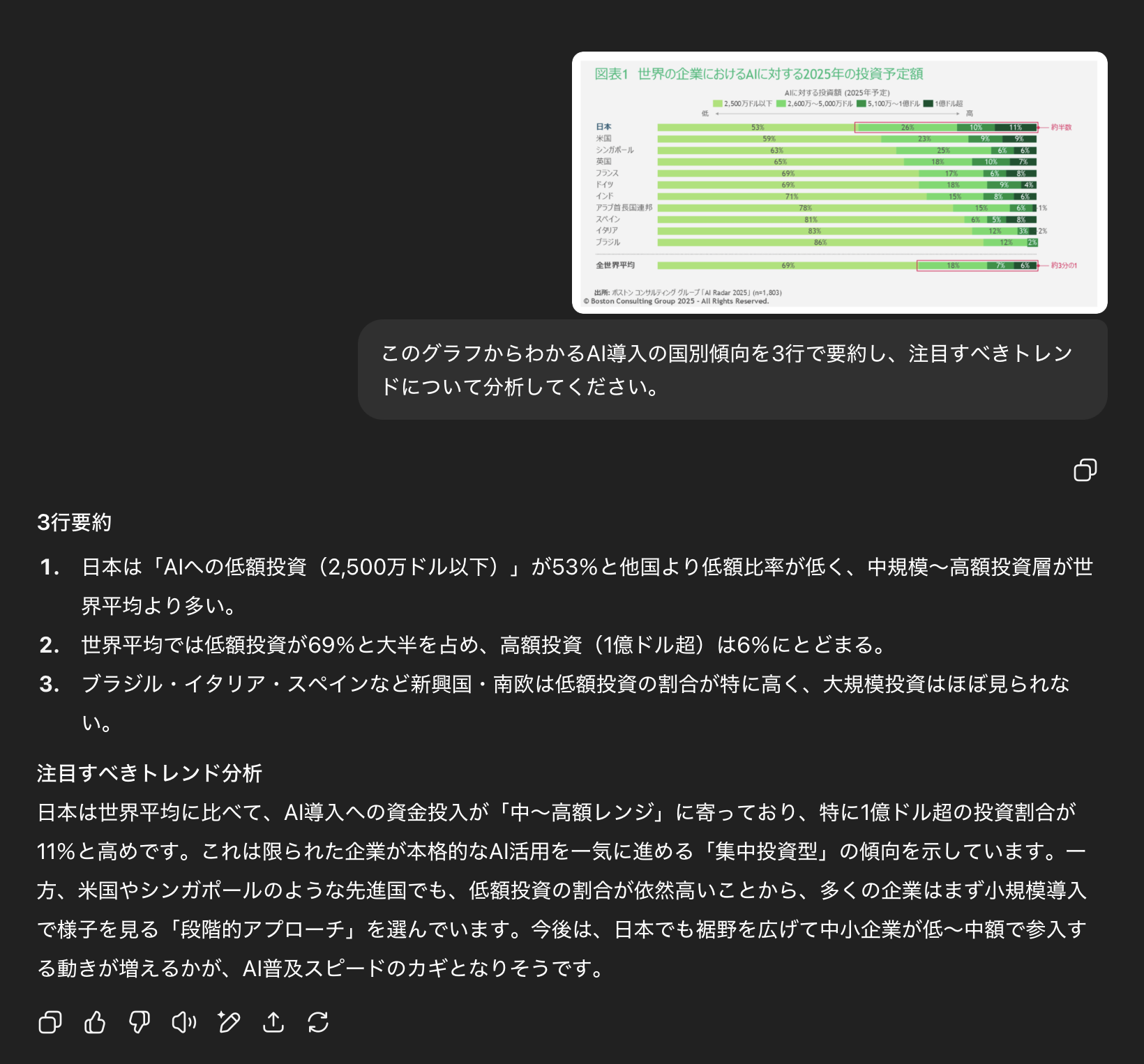

テーマは「AI導入に関する国別傾向のグラフを分析してください」というもの。

GPT-4oの回答:

- グラフの数値にはあまり触れず、一般的な傾向分析にとどまる

- 「伸びしろ特大」という曖昧な言い方で終えている

GPT-5の回答:

- 実際のグラフから具体的な数値を読み取り、国別に詳細な違いを指摘

- 「世界平均69%、高額投資6%」といった定量的な分析が可能

- 最後には「日本でも視野を広げて〜AI普及スピードのカギとなりそう」という仮説まで提示

→この“具体性”と“考察力”の違いが、最大の進化ポイントでした。

なぜ“会話力の化け物”なのか?

GPT-5を使っていると、単に言葉を返しているのではなく、「相手の意図を理解して寄り添おうとしている」感覚があります。

たとえば、筆者が「ちょっと疲れてるけど、モチベあがること言って」と入力したところ、

「それでも前に進もうとしているあなたは、本当に素晴らしい。時には立ち止まってもいい。

でも、今日ここで立ち止まらなかったことが、未来を変える一歩になるかもしれませんね。」

といった、心に寄り添うような返答が返ってきました。

これは従来のGPTではなかなか見られなかった“気配り型AI”の誕生とも言えるでしょう。

活用シーンと使ってみた上での注意点

GPT-5の登場により、以下のような使い方がよりリアルになってきました:

- カスタムAIライターとしての活用

- エージェント型チャットボットの精度向上

- マーケティング文章のトーン調整・多言語翻訳の自然さ

ただし、以下のような注意点もあります:

- “感情的な返答”が時に主観的に感じられる場面もあり、ビジネス利用にはトーン管理が重要

- 回答の長さが増したことで、読み手側の情報整理も必要に

まとめ:ChatGPT-5は“未来の相棒”に一歩近づいた

結論として、ChatGPT-5は「ただのAI」から「気の利くアシスタント」へと進化しつつあります。

会話の滑らかさ、意図理解の精度、そして“人間らしさ”のバランスが、これまでにないレベルで実現されていました。

今後、アプリ版への展開やAPI提供など、さらなる進化も期待されます。

一度触れてみれば、その「会話力の凄さ」が肌でわかるはずです。

あわせて読みたい

Chat GPT エージェントで自分専用ライターを作ったらすごかった公式サイトで確認する

OpenAI|GPT-5公式ページはこちら専門的な判断や意思決定が必要な場合は、必ず公的機関・専門家等へご相談ください。

AIで“もらえるお金”を無料診断できるサービスを徹底解説!

「まねぽんは怪しい?」と不安な方へ。AIで“もらえるお金”を診断できる無料サービスの安全性・評判・使い方を実体験ベースで徹底レビュー!

この記事を書いた人

AI活用アドバイザー/青山学院大学 経営学部

「AI時代の“本当に役立つ”一次情報を、現場目線で。

公式発表・実体験・専門家インタビューをもとに、

信頼性のある最新AI情報・ニュースのみを厳選して取り上げます。

誤情報・煽りや偏見を排し、

信頼できるAI活用ノウハウと

社会課題の“リアルな今”を発信しています。

・すべての記事は公式リリースや公的情報を確認のうえ執筆

・内容に誤りや古い情報があれば即訂正します。

「AI×社会」の最前線を、ユーザーの実感とともに届ける“みんなのAIメディア”をめざしています。